日本の伝統的な食文化と西洋のお酒が融合する新たなトレンドが、美食家たちの間で密かに広がっています。若狭湾の女王「若狭グジ」と、フランスが誇る最高級スパークリングワイン「シャンパーニュ」。一見すると意外な組み合わせに思えるこのペアリングが、なぜ今、食通の間で話題になっているのでしょうか?その理由を、若狭グジとシャンパーニュの魅力から探ってみました。

若狭グジとは?知られざる若狭湾の女王

若狭ぐじが棲むのは、若狭湾の水深100m前後の海域。主に嶺南(れいなん)の小浜(おばま)、おおい、敦賀(つるが)、高浜(たかはま)で1年中揚がります。名前の由来は、身に甘みがあることから「甘鯛」、横から見ると頭巾をかぶった尼僧に似ていることから「尼鯛」と呼ばれるようになったとか。また、主に福井県や関西で「ぐじ」と呼ばれるのは、角ばった頭の形から「方頭魚」「屈頭魚」(共に「くずな」と読む)の字を当てられ、訛ったことに由来するそうです。

若狭グジの最大の特徴は、その繊細で上品な甘みにあります。淡白でありながら、口に含むと広がる天然の甘みは、他の魚では味わえない独特のものです。年間を通じて獲れる魚種ですが、特に冬から早春にかけて脂がのり、最も美味しくなるといわれています。

さらに、若狭グジの魅力はその見た目にもあります。鮮やかなピンク色の体表と、涼しげな青みがかった背中のコントラストは、「魚の女王」とも称されるほど。高級料亭では活け造りから煮付け、塩焼きまで様々な調理法で供されますが、特に昆布締めや薄造りにした際の透明感のある身は芸術品のような美しさを誇ります。

漁師が施す一手間“神経締め”が美味しさの決め手!

おおい町大島のベテラン漁師である子末哲也(こすえてつや)さんは、「若狭グジは追いかける価値のある魚。魚群探知機に映らないし勘と経験が腕の見せどころ。」と語ります。若狭グジは釣りの技術も要求され、延縄漁で丁寧に捕獲されることで、魚へのダメージを最小限に抑えられます。それに加えて、釣り上げた瞬間に施される“神経締め”により、最高の状態で市場に届けられます。

そもそも魚の締め方には野締めと活け締めがあり、活け締めの一つとして神経締めがあります。

野締め:海水氷で締める方法で、魚を窒息・ショック死させる方法

活け締め:魚が生きた状態で庖丁・手鉤(てかぎ)などで締める方法

神経締めは、庖丁などを入れた後、背骨近くを通る神経にワイヤーなどを通し、神経を壊す方法です。

神経締めの効果としては、魚が持つうま味成分のもと(アデノシン三リン酸)の分解速度を遅らせ、これによって鮮度を保ち、うま身成分(イノシン酸)を高い濃度で持続させることができます。

刺し身で食べられる期間が通常の1〜2日から4〜5日まで延び、焼き物や揚げ物のおいしさも落ちないのです。

漁師が船上で施す一手間が、食卓での美味しさを左右する大きなポイントになっているんですね!

シャンパーニュの魅力と日本食とのペアリング

一方、シャンパーニュはフランス北東部のシャンパーニュ地方でのみ生産が許されている特別なスパークリングワインです。厳格な製法と品質管理により、世界中のセレブリティに愛される高級酒として確固たる地位を確立しています。

シャンパーニュの特徴は、きめ細やかな泡立ちと複雑な風味です。青リンゴやシトラスのフレッシュな香りに、トーストやナッツのような熟成香が重なり、酸味とミネラル感のバランスが絶妙です。シャンパーニュに使われる主なブドウ品種は、シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエの3種類。それぞれの比率によって風味が変わり、各メゾン(シャンパーニュ・メーカー)は独自のブレンドで個性を表現しています。

近年、日本食とシャンパーニュのペアリングは、国際的なワインエキスパートからも高く評価されています。シャンパーニュの繊細な風味と程よい酸味は日本料理と驚くほど相性が良いのです。特に魚介類との組み合わせは互いの良さを引き立てます。寿司や天ぷら、鮨などの高級日本料理店では、シャンパーニュをメニューに取り入れる店も増えています。

なぜ若狭グジとシャンパーニュの組み合わせなのか?

では、なぜ多くの日本食の中でも、特に若狭グジとシャンパーニュの組み合わせが注目されているのでしょうか?その理由は大きく分けて3つあります。

1. 味わいの相性の良さ

若狭グジの繊細な甘みと上品な旨味は、シャンパーニュの複雑な風味と見事に調和します。特に、若狭グジを昆布締めや薄造りなど生に近い状態で味わう場合、シャンパーニュの持つ酸味とミネラル感が魚の風味を引き立て、口の中でハーモニーを奏でます。

「若狭グジの持つ独特の甘みには、シャンパーニュのキリッとした酸とミネラル感が絶妙にマッチします」と語るのは、シャンパーニュ委員会 日本事務局代表の笹本由香理さん。「グジの繊細な脂を、シャンパーニュの泡と酸が口内でさっぱりとクリーンにしてくれるんです。次の一口が自然と進む、そんな素晴らしいペアリングです」とみペアリングの魅力を語ってくれました。

2. 地域ブランドの発信戦略

福井県おおい町は、若狭グジを地域の特産品として積極的にPRしています。しかし、単なる郷土料理としてだけでなく、国際的に認知されたプレミアム飲料であるシャンパーニュとのペアリングを提案することで、若狭グジの価値を新たな次元に引き上げる戦略を展開しています。

私は、若狭グジとシャンパーニュのマリアージュは、地元の食材を世界レベルの高級品と組み合わせることで、おおい町の食文化の豊かさを国内外に発信する絶好の機会になると思っています。そうして、2025年2月には「美食の国メディアプレゼンテーション 若狭グジ×シャンパーニュ」というイベントを開催することになりました。東京から食や酒に精通したメディア関係者、美食家が参加し、地元メディアも大きく取り上げました。

3. 新しい食文化の創造

現代の食文化は、伝統と革新の融合によって進化しています。若狭グジとシャンパーニュの組み合わせは、日本の伝統的な食材とフランスの高級酒という異文化の出会いから生まれた新しい食体験といえます。

福井市の開花亭オーナー開発毅さんによれば「食のグローバル化が進む中、純粋な和食や洋食という境界線は徐々に曖昧になってきている。和食の魚料理とシャンパーニュのペアリングは、その最先端を行く試みの一つ。日本海の恵みとフランス産シャンパーニュが織りなす味わいは、新たな食文化の創造といっても過言ではない。」と語ります。

こうした文化融合の取り組みは、日本食の国際的評価をさらに高める可能性も秘めています。すでに海外の一部の日本食レストランでは、若狭グジを含む日本の高級魚とシャンパーニュのペアリングメニューを提供する動きも出始めています。

おおい町でのイベントと実食レポート

2025年2月17日、18日に福井県おおい町で開催された「美食の国メディアプレゼンテーション 若狭グジ×シャンパーニュ」をご紹介します。

敦賀で参加者をお迎えし、おおい町へ向かうバス車内では、今回の一泊二日の行程でみなさまをお連れする場所やご紹介するものの意味や意図を理解していただくためのお話しをしました。

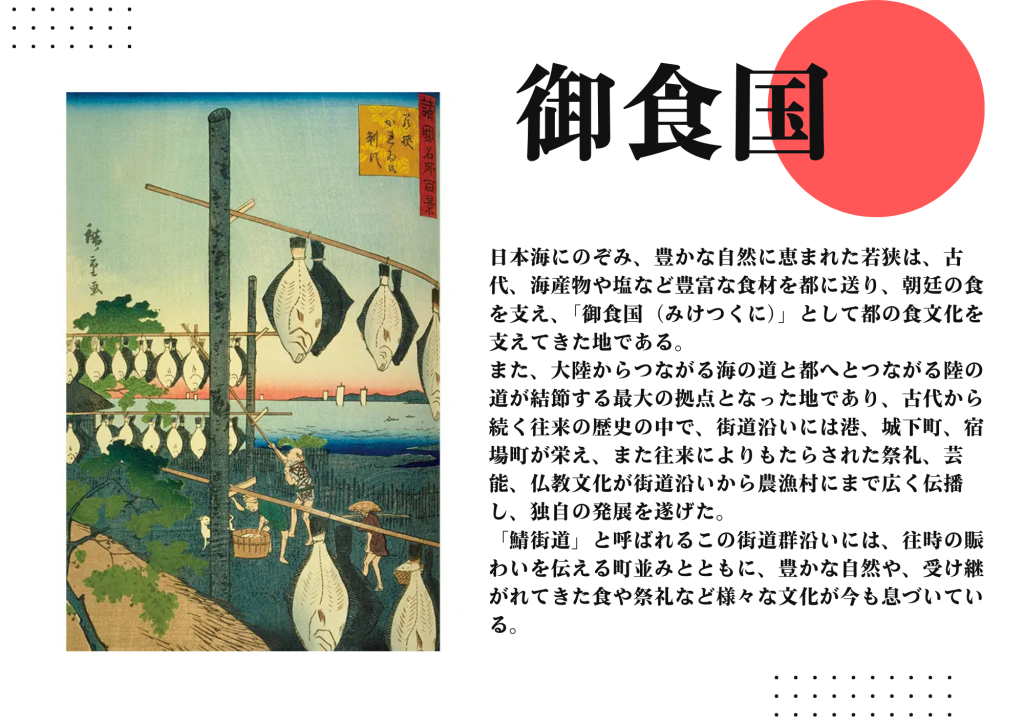

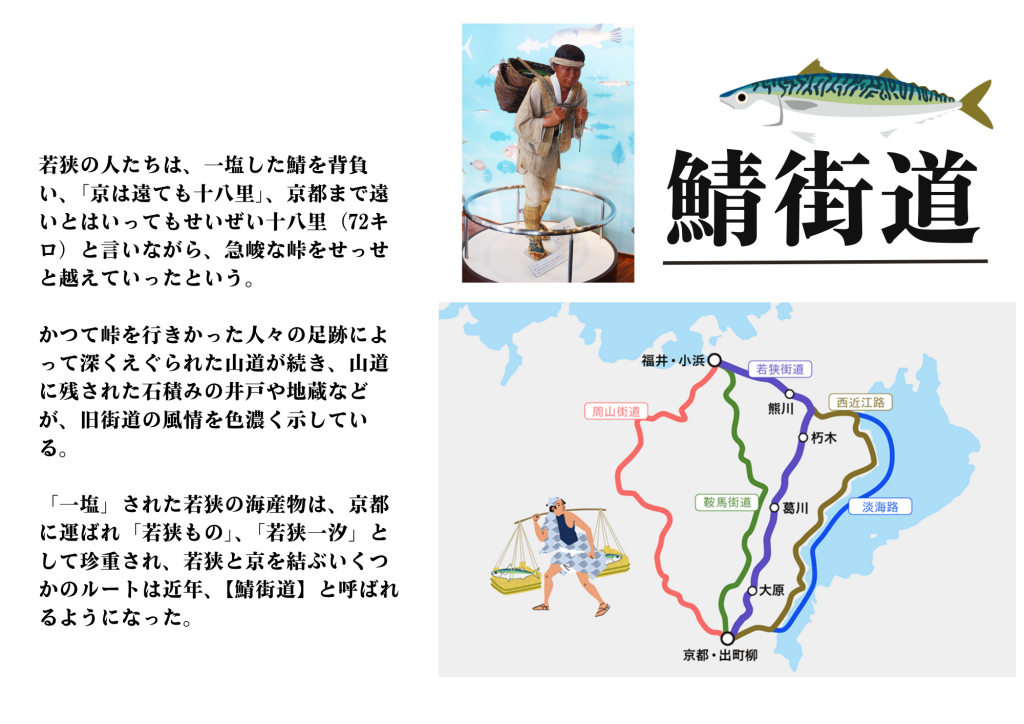

・若狭地域が和食の礎を築いた歴史や文化の背景(御食国、鯖街道、北前船)

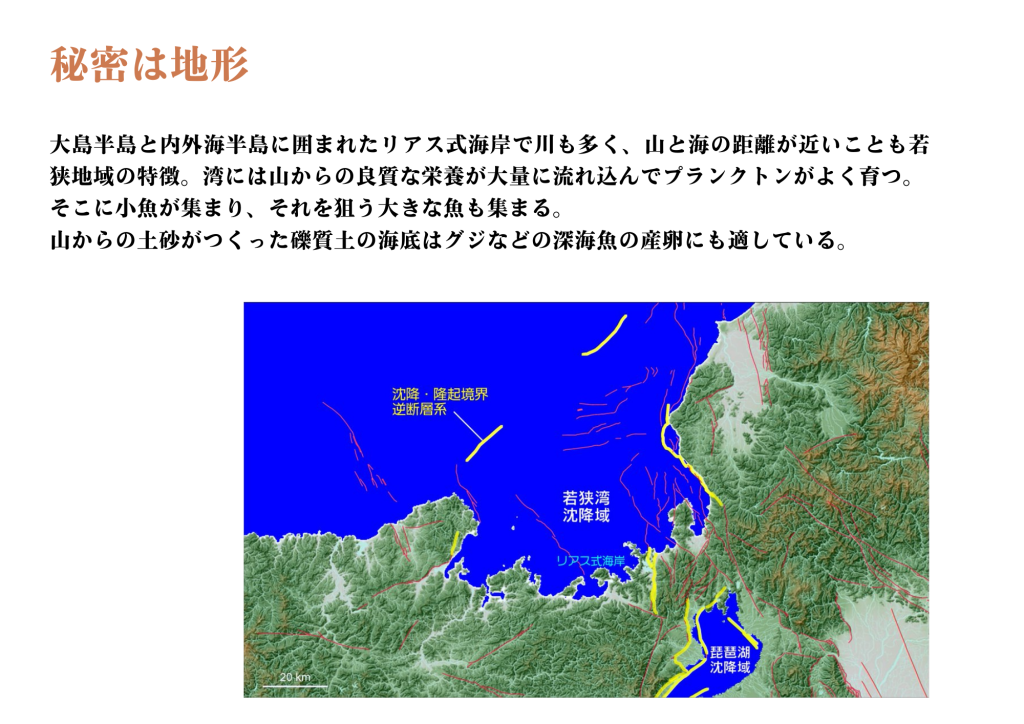

・地形(山・川・海)から若狭海の幸の美味しさを紐解く

おおい町大島に到着し、子末哲也さんの船 千弘丸(せんこうまる)にて神経締めのレクチャーを受けました。

風が強かったですが船着場で漁師に直接質問したり、実際の仕掛けや道具を見る体験をできたことは参加者の満足度向上につながりました。獲れて1日経った神経締めグジと 4日経った神経締めグジを比べてみてもらい、品質がとても高い状態で保たれていることに驚かれる参加者の方が多かったです。

続いてのフォーラムの会場となったのは、「料理旅館 南川荘」の大広間。

イベントには地元の漁師や料理人だけでなく、シャンパーニュの輸入業者も参加。シャンパーニュの歴史や製法についてのミニレクチャーも行われ、参加者はワインの知識も深めながら食事を楽しんでいました。

2人の料理人の競演はとても見応えがあり、グジのさまざまな料理法にも驚かされました。

元公邸料理人 工藤英良シェフによる グジの若狭焼き

丁寧に焼き上げられたパリパリの鱗とふわっと甘い白身が絶妙で、大使館で各国賓客に喜ばれてきたという看板メニューに参加者のみなさんも唸っていました!

島田恭宏シェフのグジのお味噌汁:出汁がとても効いていてこんな食べ方もあるんだ!と好評でした。 ほっとする味でおかわりする人続出!

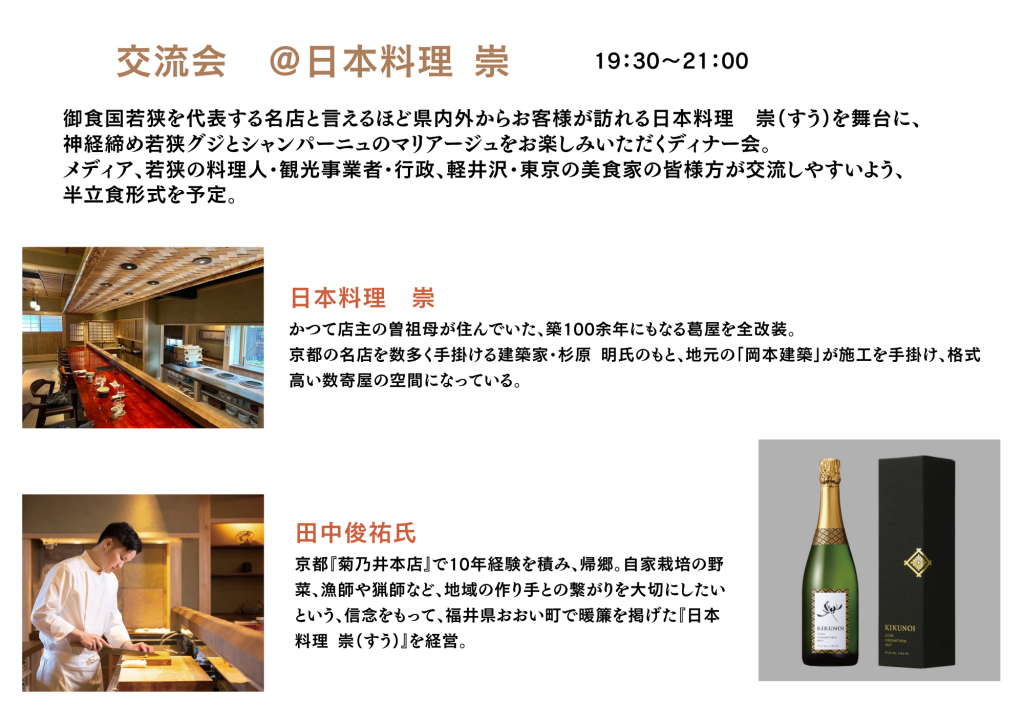

そのあとは場所を 日本料理 崇 にうつし、シャンパーニュとグジ料理を楽しみながらの交流会を行いました。

地元の参加者は「若狭グジは地元の高級食材として刺身や焼きで提供していたが、シャンパーニュと合わせるという発想はありませんでした。試してみると想像以上に相性が良く、新しい発見でした。わざわざこの地域に遠方から来る価値をして出していけるかもしれない」と満足げに話していました。

家庭でも試せる若狭グジとシャンパーニュのペアリング

若狭グジとシャンパーニュの組み合わせを自宅で試してみたいという方のために、比較的手軽に実践できるレシピとペアリングのコツをご紹介します。

おすすめレシピ:若狭グジの昆布締め

材料(2人前)

- 若狭グジ(甘鯛)の切り身:2切れ

- 昆布(20cm四方):1枚

- 塩:小さじ1/2

- 酢:大さじ1

作り方

- 若狭グジは皮目に薄く切り込みを入れ、塩をまぶして10分ほど置きます。

- 酢をクッキングペーパーに染み込ませ昆布の表面を拭き、まな板の上に広げます。

- 1の若狭グジの水分を拭き取り、昆布の上に置きます。

- 魚が完全に包まれるように昆布を折り、ラップで包みます。

重石ををして、冷蔵庫で30〜60分寝かせます。 - 昆布から取り出し、薄くスライスして盛り付けます。

醤油がいらないくらいの味わいです!私は日本酒につけて食べたりもします。

若狭グジが手に入らない場合は、スーパーで入手しやすい甘鯛でも代用可能です。ただし、味わいの深さは若狭産に軍配が上がります。

シャンパーニュ選びのコツ

予算に応じて、以下のようなシャンパーニュがおすすめです:

手頃な価格帯(5,000円〜8,000円)

- モエ・エ・シャンドン「ブリュット・アンペリアル」

- ヴーヴ・クリコ「イエローラベル」

中価格帯(10,000円前後)

- ルイ・ロデレール「ブリュット・プルミエ」

- テタンジェ「ブリュット・レゼルブ」

プレミアム(15,000円以上)

- ドン・ペリニヨン

- クリュッグ「グランド・キュヴェ」

若狭グジの昆布締めのような繊細な料理には、シャルドネ主体のブラン・ド・ブランか、バランスの取れたブレンドシャンパーニュが相性良いでしょう。初めて試す方は、モエ・エ・シャンドンのような親しみやすい味わいのものから始めるのがおすすめです。

楽しみ方のポイント

- シャンパーニュはしっかりと冷やすのが理想的です。

- 若狭グジはあまり冷やしすぎず、少し常温に戻してから食べると旨味が引き立ちます。

- グラスは広口のものよりフルートグラス(細長いタイプ)の方がシャンパーニュの泡立ちを楽しめます。

- 一口目はまず若狭グジだけを味わい、二口目にシャンパーニュを合わせると、その相性の良さをより実感できます。

最新トレンドと今後の展望

若狭グジとシャンパーニュのペアリングは、まだ始まったばかりのトレンドですが、すでに次のような動きが見られます。

食材としての若狭グジの全国的認知度向上

若狭グジ自体の認知度も全国的に高まっています。地元漁師さんに伺ったところ、最近は特に高級料亭やイタリアン、フレンチレストランからの注文が増えているといいます。

関西では 若狭グジ=高級品 というイメージが根強いですが、今後は東京でもおおい町産の神経締め若狭グジが食べられるお店が増えてくるでしょうね。

まとめ:新たな食文化の創造と地域活性化の可能性

若狭グジとシャンパーニュの組み合わせは、単なるグルメトレンドにとどまらない意義を持っています。それは、地域の伝統的な食材を現代的な形で再評価し、新たな魅力を引き出す試みでもあります。

おおい町のような地方の自治体にとって、地域特産品を国際的な文脈で位置づけることは、観光振興や地域ブランディングにも大きな効果をもたらします。

また、消費者側から見ても、伝統と革新が融合した新しい食体験は、食の楽しみ方の幅を広げてくれます。高級レストランだけでなく、家庭でも気軽に試せるレシピやペアリングの情報が広まれば、より多くの人が若狭グジとシャンパーニュの魅力に触れることができるでしょう。

美食の世界は常に進化しています。若狭グジとシャンパーニュのペアリングが切り拓いた新たな食文化の地平が、これからどのように発展していくのか、その可能性に大いに期待したいと思います!

この春、あなたも若狭グジとシャンパーニュの贅沢なマリアージュを体験してみませんか?

17年ぶりに生まれ故郷のおおい町に地域おこし協力隊として戻ってきました。

こどもの頃は山や川で遊ぶのが大好きでした。

起きたら聞こえる鳥のさえずりや車を走らせていると見えるキラキラ輝く海など

日常の風景が幸せに満ちているおおい町の魅力をみなさんにお伝えしたいと思います。

-10-300x169.png)